Der Mord an dem US-Aktivisten Charlie Kirk Anfang September 2025 während einer öffentlichen Veranstaltung in Utah hat weltweit Entsetzen ausgelöst. Besonders alarmierend waren die Reaktionen in Teilen der politischen Linken –sowohl in den USA als auch in Deutschland–, in denen teilweise unverhohlene Freude über diesen Mord geäußert wurde. Kommentare wie „Er ist Opfer des eigenen Hasses geworden.“ offenbaren eine gefährliche Schieflage: Das Opfer wird in die Mitverantwortung gezogen, das Verbrechen relativiert. Es handelt sich um eine, mittlerweile wenig subtile, Täter-Opfer-Umkehr, die Gewalt indirekt legitimiert und zeigt, wie sich die Logik im politischen Diskurs verschiebt. Der frühere Grundsatz, dass Gewalt kein Mittel der Auseinandersetzung ist, verliert an Selbstverständlichkeit. An seine Stelle tritt eine Argumentation, die Gewalt rechtfertigt, wenn sie sich gegen die vermeintlich „Richtigen“ richtet. Für jeden Demokraten ist eine solche Haltung moralisch inakzeptabel, unabhängig davon, ob er sich als links, rechts oder in der Mitte positioniert. Demokratie lebt von Rechtsstaatlichkeit, Gewaltlosigkeit und robustem Diskurs, nicht von ideologisch motivierter Gewalt.

Diese Reaktionen machen deutlich, dass die politische Linke in den letzten Jahrzehnten einen tiefgreifenden Wandel durchlaufen hat. Während klassische Linke wie Marx, Engels, Adorno und Horkheimer ihren Blick auf ökonomische Strukturen, Produktionsverhältnisse und soziale Ungleichheit richteten, fokussiert sich die postmoderne Linke heute auf Diskurse, kulturelle Macht und Identitätspolitik. Marx analysierte die kapitalistischen Produktionsweisen als strukturierende Kraft gesellschaftlichen Lebens; Adorno und Horkheimer beleuchteten die ideologischen Mechanismen, die Herrschaft stabilisieren, und legten den Fokus auf die Kulturindustrie als Instrument der sozialen Kontrolle. Ihr Ziel war die Emanzipation der Arbeiterschicht durch materielle und strukturelle Veränderung. Sprache war dabei ein Instrument der Argumentation und Verständigung, ein Mittel, um Diskurse zu strukturieren, Ideen zu prüfen und gemeinsame Lösungsansätze zu entwickeln. Rationalität, empirische Überprüfung und der Versuch, Konsens über grundlegende gesellschaftliche Probleme herzustellen, dominierten politische Kommunikation. Insbesondere Adornos Mahnung vor der „Instrumentalisierung der Vernunft“ verdeutlicht, dass Sprache und Theorie Werkzeuge der Aufklärung und nicht der Machtpolitik sein sollten.

Die postmoderne Linke hingegen, vertreten durch Vordenker wie Gramsci, Foucault und Butler, verschob den Fokus auf die Analyse von Machtbeziehungen, kulturellen Normen und Identitätskonstruktionen. Gramsci formulierte das Konzept der kulturellen Hegemonie, das die Bedeutung von Ideologie und kulturellen Institutionen für politische Macht hervorhebt, und betonte die Notwendigkeit, über Bildung, Medien und Kultur normative Vorstellungen durchzusetzen, bevor sie auf politischer Ebene legitimiert werden. Foucault analysierte Macht als ein diffuses Netzwerk, das Diskurse, Wissen und soziale Normen prägt, und zeigte, wie Macht subtil, unsichtbar und allgegenwärtig wirkt. Butler schließlich entwickelte die Vorstellung der performativen Konstruktion von Gender, die aufzeigt, wie gesellschaftliche Normen Identität und Macht zugleich konstruieren. Diese Theorien verschieben politische Strategie von materieller Emanzipation hin zur Beeinflussung kultureller Institutionen. Wer Diskurse, Lehrpläne, Medieninhalte oder NGO-Kampagnen prägt, setzt normative Vorstellungen, bevor sie auf institutioneller Ebene durchgesetzt werden. Wer die kulturellen Hebel kontrolliert, bestimmt, welche Ideen als legitim gelten und welche marginalisiert werden.

Der „lange Marsch durch die Institutionen“ beschreibt den strategischen Prozess, durch den Akteure der postmodernen Linken bewusst Universitäten, Medien und NGOs durchdringen, um kulturelle und gesellschaftliche Normen zu prägen. Lehrpläne, Forschungsförderungen, akademische Standards und journalistische Prioritäten werden gezielt genutzt, um Wahrnehmungen zu steuern und Narrative zu etablieren. Andrew Breitbart formulierte dies bereits 2011 prägnant: ‚Politics is downstream from culture.‘ Wer kulturelle Institutionen kontrolliert, definiert die Rahmenbedingungen politischen Handelns – ein spätzeitlicher, konservativer Spiegel von Gramscis Hegemonie-Konzept, das Macht ebenfalls als vor allem kulturell vermittelt verstand. Konkrete Beispiele auf Seiten der postmodernen Linken lassen sich in der Etablierung bestimmter Gender-Studienprogramme, der Besetzung von Medienredaktionen und der Durchsetzung politischer NGO-Kampagnen erkennen. Diese institutionelle Macht verleiht ideologischen Narrativen eine Legitimität, die oft kaum hinterfragt wird, während abweichende Positionen marginalisiert oder stigmatisiert werden.

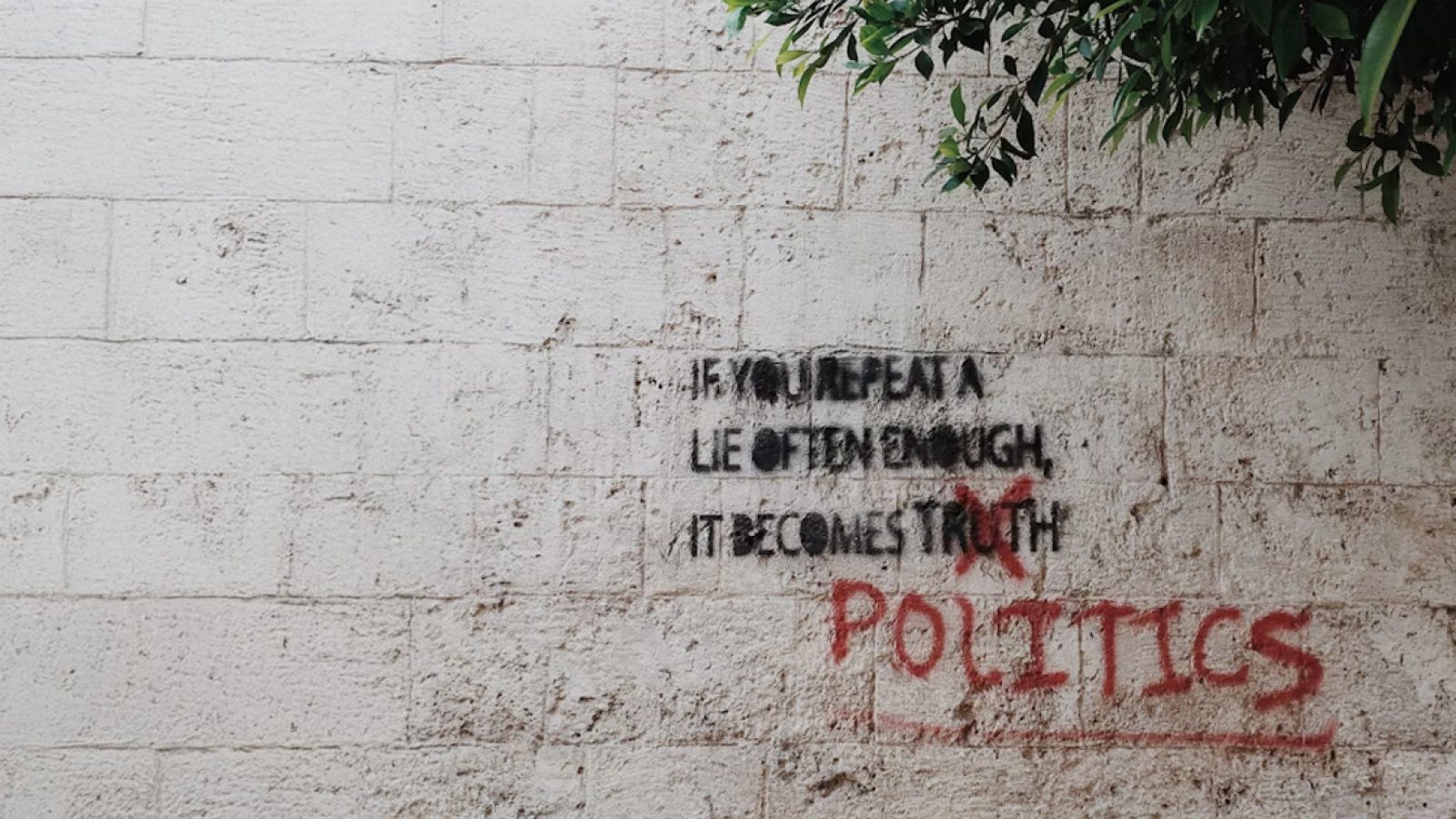

Parallel dazu veränderte sich die Rolle der Sprache. Früher ein Werkzeug der Verständigung, Argumentation und Ideenkontrolle, wird Sprache in der postmodernen Linken zunehmend als Distinktionsinstrument und Mittel der ideologischen Feindmarkierung genutzt. Begriffe wie ‚Fake News‘, ‚Hassrede‘ oder ‚Hass und Hetze‘ werden gezielt zur Diskurskontrolle eingesetzt. Ergänzt wird dies durch pauschalisierende Zuschreibungen an politische Gegner wie ‚rechts‘, ‚Faschist‘ oder ‚Nazi‘ bereits für bürgerliche Positionen. Gemeinsam dienen diese Mechanismen weniger der sachlichen Analyse als der Abgrenzung und Stigmatisierung Andersdenkender. Die kommunikative Täter-Opfer-Umkehr im Fall Charlie Kirk ist ein direktes Beispiel: Sprache und Diskurs werden benutzt, um Verantwortung umzukehren, Gewalt zu relativieren und Andersdenkende als legitim „Falsche“ zu markieren. In geschlossenen Diskursräumen werden abweichende Meinungen marginalisiert, während moralische Relativierungen institutionell und medial verstärkt werden. Was einst als gesellschaftliche Mitte galt –Neutralität, Leistung, Heimat oder Eigenverantwortung– wird vorschnell als „reaktionär“ oder „rechts“ abgestempelt. So erwächst ein Raum für extremistische Positionen an beiden Rändern: Vertrauen in Institutionen wird zerstört, Diskursräume eingeengt und die demokratische Mitte marginalisiert sich selbst.

Diese institutionelle Macht, die Diskurskontrolle und der strategische Einsatz von Sprache verschieben die Gewichtung von materieller zu symbolischer Macht. Normative Maximen wie „no bad tactics, only bad targets“ erscheinen nicht als Ausrutscher, sondern als logische Konsequenz: Mittel werden nicht mehr ethisch bewertet, sondern ausschließlich durch den Zweck legitimiert. In Kombination mit der Kontrolle über Kulturinstitutionen entsteht bis in die gesellschaftliche Mitte ein Umfeld, in dem Gewalt rationalisiert oder toleriert wird, solange sie einem ideologischen Ziel dient. Dies gefährdet demokratische Diskursräume, Vertrauen in Institutionen und die Fähigkeit zur argumentativen Auseinandersetzung.

Eine weitere, nicht minder Besorgnis erregende Facette dieser Entwicklung ist der zunehmende Antisemitismus innerhalb linker Kreise, der seit dem 7. Oktober 2023 auffällig an Gewicht gewonnen hat. In Teilen der politischen Linken werden antisemitische Narrative stillschweigend toleriert oder offen unterstützt, während gleichzeitig eine Anbiederung an islamistische Akteure erkennbar ist. Aber auch diese, neuere Dynamik zeigt, wie moralische und normative Maßstäbe verschoben werden: Gewalt, Diskriminierung und offen extremistische Positionen werden relativiert, solange sie dem eigenen ideologischen Narrativ dienen. Die demokratische Mitte wird dadurch erneut in die Defensive gedrängt, während der gesellschaftliche Zusammenhalt langfristig untergraben wird.

Die postmoderne Linke hat über Jahrzehnte eine Transformation vollzogen, die Gewichtung von materieller zu diskursiver Macht verschoben, Institutionen und Sprache instrumentalisiert und moralische Relativierung begünstigt. Die aktuellen Ereignisse verdeutlichen die realpolitischen Konsequenzen dieser Entwicklung. Demokraten müssen moralische Maßstäbe verteidigen, Gewalt ablehnen und argumentativen Diskurs fördern.

Dabei ist es übrigens völlig unerheblich, wofür sich Kirk eingesetzt hat oder welche politischen Positionen er vertreten hat. Auch abstoßende oder provozierende Meinungen können niemals als Vorwand für politische Gewalt dienen. Meinungsfreiheit ist kein Privileg für Gleichgesinnte; sie gilt vor allem für diejenigen, deren Ansichten man ablehnt. Demokratie lebt von der Aushandlung unterschiedlicher Standpunkte im Diskurs, nicht von der Durchsetzung von Ideologie mit Waffengewalt. Wer dies vergisst, untergräbt die Grundlagen des Rechtsstaates und des gesellschaftlichen Zusammenhalts.Dieses Muster der Relativierung und Eskalation zeigt sich nicht nur im Umgang mit Antisemitismus, sondern auch in den unmittelbaren Reaktionen auf den Mord an Charlie Kirk.

Aber auch auf der anderen Seite zeigen die Reaktionen der politischen Rechten in den USA, ähnlich wie in Deutschland, die unweigerliche Dynamik solcher Eskalationen. Ein reaktionäres Gegengewicht formierte sich schnell: In sozialen Netzwerken wurden Menschen, die den Mord an Charlie Kirk bejubelt hatten, massenhaft bei Arbeitgebern gemeldet, und im Fall des ZDF-US-Korrespondenten Elmar Theveßen droht potenziell sogar der Entzug des Visums. Diese Gegenreaktionen sind das rechte Spiegelbild linker Eskalationsdominanz.

Während die Affektreaktion der reaktionären Rechten zumindest strategisch nachvollziehbar ist, darf die Mitte nie die Werkzeuge der extremen Lager für digitale Rachefeldzüge übernehmen. Die demokratische Mitte muss einen kühlen Kopf bewahren, Diskursfähigkeit und Rechtsstaatlichkeit als Maßstab setzen, um nicht in den Strudel von Gegengewalt, Denunziation oder digitalen Lynchmobs zu geraten. Jede Eskalation provoziert mindestens proportionale Reaktionen – wie die Punkband Die Ärzte schon 1995 wusste: „Gewalt erzeugt Gegengewalt.“ In einer ultra-polarisierten Welt wirkt jede Eskalation wie ein Brandbeschleuniger, für den demokratischen Diskurs ist dies besonders korrosiv: Er wird zunehmend zu einem Nullsummenspiel, in dem rationale Auseinandersetzung schwer möglich wird.

In diesem Kontext zeigt Joe Chialo in der WELT vom 15. September 2025, wie die demokratische Mitte Handlungsfähigkeit zurückgewinnen kann. Debatten müssen wieder von Argumenten, nicht von Schlagworten geprägt sein; Politik sollte sachlich und nüchtern geführt werden, um Glaubwürdigkeit und Diskursfähigkeit zu stärken. Die Mitte muss sichtbar bleiben – in Medien, Kultur, Bildung und Wissenschaft – und das eigene Gewicht in Debattenräumen einbringen. Wer den Diskurs allein den Lautesten überlässt, öffnet Raum für Gewalt und Radikalisierung. Chialos Appell ist zugleich strategische Notwendigkeit und moralische Pflicht: Nur eine starke, sachlich agierende Mitte kann den gesellschaftlichen Zusammenhalt sichern und die demokratische Kultur verteidigen.

Nur durch konsequente Ablehnung von Gewalt, sachliche Debattenführung und institutionelle Präsenz kann die Demokratie gegen subtile Machtverschiebungen geschützt werden. Sprache, Diskurs und institutionelle Kontrolle müssen wieder dem Dialog dienen, nicht der ideologischen Machtsicherung. Die demokratische Mitte trägt die Verantwortung, Debattenräume zu sichern und gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken: Klarheit gegen Verzerrung, Argumente gegen Schlagworte und Offenheit gegen Ausgrenzung sind notwendig, um die Grundlagen einer freien Gesellschaft zu bewahren. Gewalt darf niemals als Mittel akzeptiert werden; robuster Dialog, Vernunft und Respekt müssen wieder Maßstab politischen Handelns sein. Nur so kann die Mitte wirksam gegen Polarisierung, Radikalisierung und institutionelle Machtmonopole bestehen und den langfristigen Erhalt einer offenen, freiheitlichen Gesellschaft sichern.

Die Mitte darf die Extreme nicht spiegeln. Ihre Stärke liegt in Argument, Vernunft und Rechtsstaatlichkeit – nur so lässt sich Polarisierung eindämmen und die demokratische Kultur bewahren.