Beim 76. Parteitag der Freien Demokraten tönte aus allen Ecken der markige Slogan: „Wir stehen für eine Politik der Freiheit, der Verantwortung, der Mitte.“ Doch niemand weiß mehr, was das überhaupt bedeuten soll. In einem politischen Klima, das Klarheit bestraft und Anschluss belohnt, klingt selbst Überzeugung wie PR. Willkommen bei der FDP des Jahres 2025.

Der Liberalismus der FDP 2025 ist wie ihr Logo: gelb, aber ohne Strahlkraft

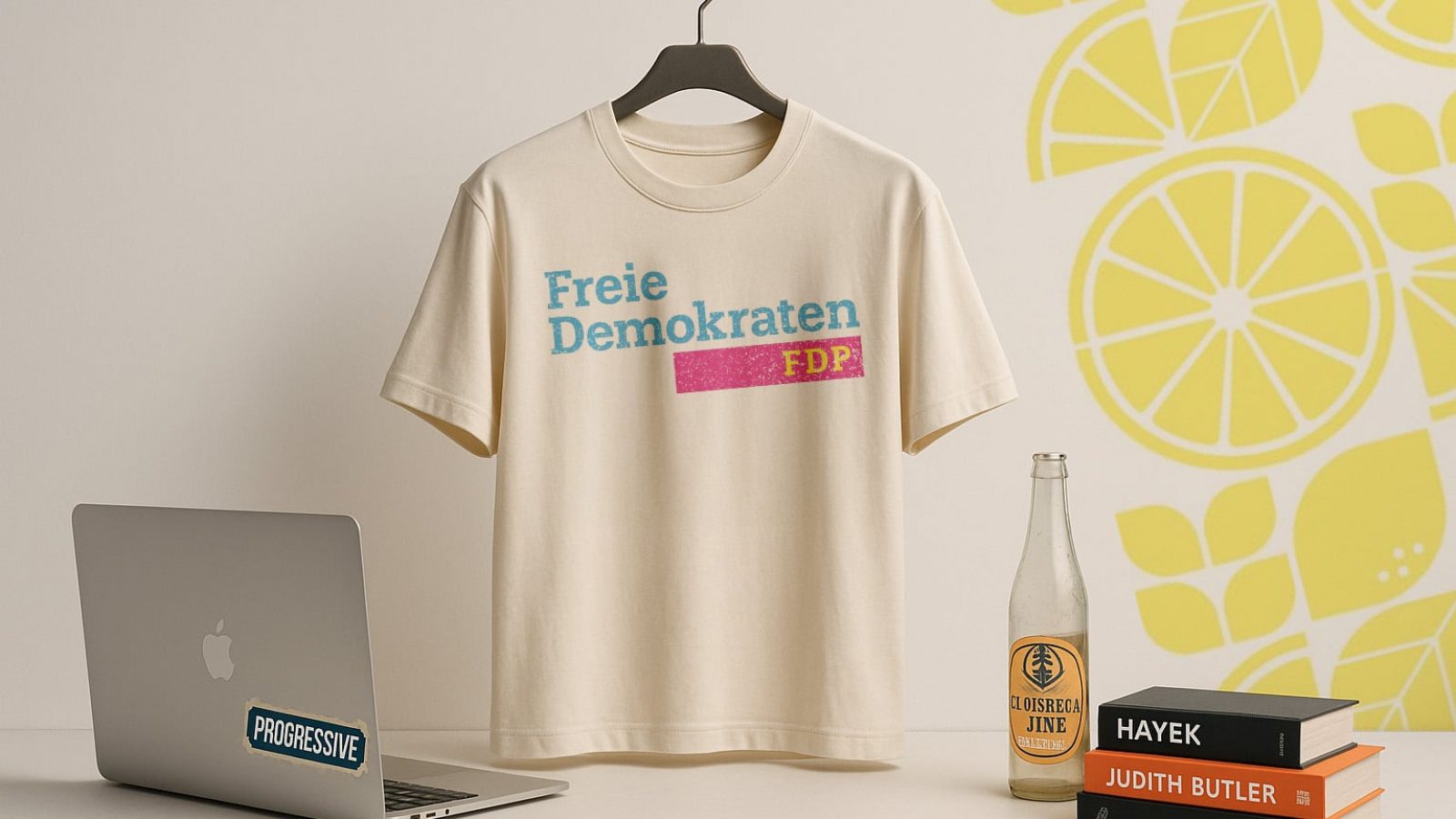

Was bleibt, ist Haltung ohne Prinzip und Kommunikation ohne Konflikt: Die Freien Demokraten tragen den Liberalismus wie ein Designer-T-Shirt mit verblasstem Aufdruck – teuer, ironisch, bedeutungslos. Zwischen Altbau-Progressiven, Agentur-Bubble und Restbürgerlichkeit wirkt sie wie das, was sie am meisten fürchtet: eine Simulation von Relevanz – stilisiert, aber entkernt.

Im Jahr 2021 stand die FDP vor einem historischen Comeback: jung, modern, staatskritisch, digital und mit einem klaren Versprechen von Freiheit nach der Corona-Zeit. Vier Jahre später ist davon wenig übrig. Die FDP war Teil einer Regierung, die sie rhetorisch kritisierte, aber politisch mittrug. Sie hat sich in der Ampel entkernt, ohne es je offen zuzugeben. Was bleibt, ist ein liberaler Markenkern ohne Substanz: Die FDP des Jahres 2025 ist postliberal geworden.

Liberalismus und Bürgerlichkeit: Eine ideelle Verbindung

Der Liberalismus ist historisch weit mehr als ein abstraktes Prinzipiengebäude. Er entstand als politischer Ausdruck einer sozialen Wirklichkeit: der bürgerlichen Selbstbehauptung. Seit dem 18. Jahrhundert war er das intellektuelle und institutionelle Werkzeug eines aufstrebenden Bürgertums, das sich gegen feudale Privilegien, obrigkeitliche Bevormundung und kirchliche Autorität durchzusetzen suchte. Die zentralen Forderungen – Rechtsstaat, Eigentumsschutz, individuelle Freiheit, Marktwirtschaft – waren keine theoretischen Idealismen, sondern konkrete Selbstschutzmechanismen einer sozialen Klasse, die Leistung, Bildung und Verantwortung ihrer Herkunft entgegensetzte.

Bürgerlichkeit war nie exklusiv, sondern im besten Sinne inklusiv. Sie beruhte auf einem Aufstiegsversprechen, das nicht Herkunft oder Status voraussetzte, sondern Bildung, Fleiß, Verlässlichkeit und Maß. Die bürgerliche Mitte bildete über Jahrzehnte hinweg das kulturelle Rückgrat der Bundesrepublik – nicht als elitäre Klasse, sondern als offener Sozialraum für jene, die bereit waren, Verantwortung zu übernehmen, zu leisten, zu lernen.

Dieses Milieu war nicht identisch mit Besitz oder Prestige, sondern mit einer bürgerlichen Grundhaltung, die Bildung, Selbstverantwortung und Gemeinsinn ins Zentrum stellte. Es schuf Bindekräfte über Religionen, Regionen und Generationen hinweg, weil es ein gemeinsames Ethos formulierte: die Idee, dass jeder, unabhängig von Herkunft oder Identität, durch Anstrengung und Teilhabe Zugang zur Mitte der Gesellschaft finden kann.

Diese Form der Bürgerlichkeit war die soziale Trägerstruktur des Liberalismus – nicht modisch, aber stabil. Ihre Schwächung ist nicht nur ein kultureller Wandel, sondern eine demokratiepolitische Erosion. Denn wo das bürgerliche Aufstiegsversprechen durch identitätspolitische Segmentierung ersetzt wird, verliert die Gesellschaft ihren sozialen Kitt.

In diesem Sinne war Bürgerlichkeit nie bloß eine Lebensform, sondern das kulturelle Rückgrat des Liberalismus. Was heute oft karikiert oder verächtlich gemacht wird – Maß, Eigentumssinn, Bildungsorientierung, Zivilität –, war über Generationen hinweg die gelebte Voraussetzung liberaler Ordnung. Der klassische Liberalismus – von Locke bis Mill, von der Paulskirche bis zur Weimarer Republik – war stets milieubezogen: getragen von Lehrern, Juristen, Unternehmern, Ärzten, Technikern und Verlegern. Nicht urban-progressiv, sondern bildungsbürgerlich-realistisch. Ohne diesen Zusammenhang verliert der Liberalismus seine Substanz – er wird zum entkernten Code, beliebig anschlussfähig, aber ideologisch heimatlos.

Der Verlust bürgerlicher Selbstbehauptung: Vom Koalitionspartner zur Staffage

Die FDP war über Jahrzehnte das politische Vehikel dieses bürgerlichen Selbstverständnisses: wirtschaftliche Freiheit gepaart mit gesellschaftlicher Mäßigung. Selbst in ihren unterschiedlichsten Koalitionen – mit SPD wie CDU – blieb eine Grundhaltung erkennbar: Freiheit verstand sich nicht als moralische Pose, sondern als Pflicht zur Mündigkeit. Mit dem ideologischen Drift der 2010er- und 2020er-Jahre hat die FDP diese Verbindung zunehmend gekappt. Die Trennung von Liberalismus und Bürgerlichkeit ist nicht Modernisierung – sie ist Entwurzelung.

Die ideelle Trennung von Liberalismus und Bürgerlichkeit ist nicht nur ein geistiger Verlust – sie hat sich in den Jahren der Ampelregierung als programmatische Selbstauflösung konkretisiert. Dort, wo die FDP einst für Eigenverantwortung, staatliche Zurückhaltung und ordnungspolitische Verlässlichkeit stand, agierte sie nun als mitverwaltende Partei in einem Bündnis, das in nahezu allen Kernfeldern bürgerlicher Politikentwürfe systematisch gegen deren Grundlagen arbeitete. In der Energiepolitik ließ sich die FDP auf eine Symbolgesetzgebung ein, die weder marktwirtschaftlich vernünftig noch sozial tragfähig war. In der Migrationspolitik trug sie eine Agenda mit, die zentrale rechtsstaatliche Kontrollmechanismen aushöhlte und den gesellschaftlichen Ordnungsrahmen dauerhaft strapazierte. In der Bildungspolitik, traditionell ein Fundament bürgerlicher Gestaltung, blieb sie profillos – konturlos, wo sie früher Haltung gezeigt hätte.

Gleichzeitig zeigte die Partei in den persönlichen Lebensbereichen eine erstaunliche Bereitschaft zur politischen Mitgestaltung – jedoch nicht im Sinne klassischer liberaler Zurückhaltung, sondern als Förderin staatlich flankierter Identitätspolitik. Die Legalisierung von Cannabis wurde weniger als ordnungspolitisches Konzept behandelt denn als kulturpolitisches Signal. Mit dem Selbstbestimmungsgesetz schließlich verabschiedete sich die FDP vom liberalen Autonomiebegriff zugunsten eines deklarativen Verständnisses von Identität. Damit unterstützt sie staatliches Mikromanagement dort, wo Freiheit durch Nicht-Einmischung zu schützen wäre – während sie sich ausgerechnet bei den grundlegenden Fragen bürgerlicher Ordnung in Beliebigkeit verliert.

Noch im Wahlkampf offenbarte die Reaktion auf das sogenannte Zustrombegrenzungsgesetz, wie stark der Begriff des „Bürgerlichen“ heute politisch vermint ist. Obwohl die FDP den Vorstoß aus ordnungspolitischer Verantwortung mittrug – rechtsstaatlich begründet, differenziert abgestimmt –, wurde sie öffentlich ins Lager der „Rechten“ einsortiert. Demonstrationen „gegen rechts“ richteten sich plötzlich auch gegen sie. Wahlkämpfer wurden attackiert, ein Parteibus Ziel eines Anschlags.

Was früher als liberale Mäßigung gegolten hätte, wurde nun als Tabubruch gelesen – von einem Milieu, das kulturelle Frontstellung mit moralischer Eindeutigkeit verwechselt. Die FDP fand sich in einem Klima wieder, in dem selbst pragmatische Politik als Provokation gilt.

Diese Verschiebung – weg von Prinzipien, hin zu Signalen – ist kein Ausrutscher, sondern Ausdruck eines tieferliegenden Strukturwandels: eines Liberalismus, der sich vom Geist zur Pose verflüchtigt hat. „Postliberal“ heißt in diesem Kontext nicht die Überwindung des Liberalismus, sondern seine Entleerung. Ein Stil ohne Verpflichtung, ein Etikett ohne Inhalt. Wo frühere Generationen liberale Prinzipien gegen den Zeitgeist verteidigten – ob als wirtschaftsliberaler Lambsdorff oder als bürgerrechtsliberaler Baum –, passt sich die heutige FDP dem Milieu an, das sie früher herausgefordert hätte.

Liberalismus als Lifestyle: Die intellektuelle Selbstentkernung

Dieser Wandel ist nicht zufällig, sondern Ausdruck einer Partei, die ihre ideologische Grundierung verloren hat. Der Liberalismus, den die FDP heute verkörpert, ist nicht mehr bürgerlich verankert, sondern funktionalisiert: als Kommunikationsform, als Stil, als Haltung – nicht als verlässliche politische Leitlinie.

An die Stelle klassischer liberaler Prinzipien trat ein „liberaler“ Habitus, kompatibel mit linksprogressiver Rhetorik: Statt sich gegen Sprachkontrolle, staatliche Entmündigung oder moralische Zensur zu stellen, übernahm man Narrative von Diversität, Gender-Gerechtigkeit, Antidiskriminierung – ohne Liberalismus zu verteidigen.

Begriffe wie „Neutralität“, „Leistung“, „Heimat“ oder „Eigenverantwortung“ verschwanden aus dem aktiven Vokabular. Die FDP wollte anschlussfähig sein, nicht kantig. Doch wer alles sein will, ist am Ende nichts.

Was bleibt, ist ein Liberalismus ohne Reibung. Sie will Liberalismus sein – aber ohne Prinzip. Sie spricht von Freiheit – aber meidet Verantwortung. Sie ruft nach Fortschritt – aber kennt kein Fundament.

Die FDP duckt sich rhetorisch weg, wo sie Klartext sprechen müsste. Ein Etikett ohne Überzeugung. Sie will Liberalismus sein – aber ohne die Standfestigkeit, die es braucht, um in Zeiten der Polarisierung zu bestehen.

Man will nicht bürgerlich wirken, was heute gleichbedeutend mit konservativ, gar mit rechts gilt – zumindest in den Augen eines politmedialen Milieus, in dem bürgerlich bereits als Vorstufe zum Reaktionären, oft gar zum Rechtsradikalen gelesen wird. Aber wer so sehr vermeiden will, zu sein, was er einmal war, verliert jede Form – und damit auch jeden politischen Gestaltungswillen.

Die FDP 2025 steht für eine paradoxale Gleichzeitigkeit: Sie reklamiert die Sprache des Liberalismus, während sie seine Substanz preisgibt. Sie regierte mit, ohne zu gestalten. Sie spricht von Freiheit, aber entschärft sie rhetorisch. Sie will modern sein, hat aber ihre Zielgruppen verloren.

Was nötig wäre, ist keine neue Imagekampagne, kein abermaliges Re-Branding, sondern eine Rückbesinnung auf die bürgerlichen Tugenden, die den Liberalismus einst ausmachten: Verantwortung statt Attitüde, Urteilskraft statt Betroffenheit, Ordnung durch Recht statt durch Gefühl.

Ein Liberalismus in der Tradition der Aufklärung, der Paulskirche und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung muss sich nicht anbiedern – er muss wieder erkennbar, konflikttauglich und geistig souverän werden.

Ohne den Mut zur Rückbesinnung auf bürgerliche Prinzipien bleibt die FDP eine Partei ohne Fundament: anschlussfähig in alle Richtungen – und deshalb auf Dauer ohne Richtung.

Eine glaubwürdige Rückbesinnung hieße: klare Grenzziehung zur identitätspolitischen Moralisierung, Wiederbelebung eines wirtschafts- und rechtspolitischen Liberalismus – und der Mut, auch dort Opposition zu sein, wo Applaus ausbleibt.